|

1/3Guitar Pickup 01 02

0 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ピックアップ。ここではシングルコイルピックアップを指します。マグネティックピックアップとも言いいますが、今回はまったくの基本構造で製作しています。実物の世界では、このシングルコイル・ピックアップも、現在ではさまざまな機構を取り入れたピックアップが出回っており、いずれもノイズを減らした音を追求したパワフルなものが多く、日夜研究に励んでいるのが現状でしょう。 簡単に構造を語ると…ご存じの方も多いように、もともとの基本概念は電気モーターなどにみられる電磁誘導作用のことで、これはフレミングの右手の法則に従ったものですが、弦の動きを電気的に電流に変える仕組みになっています。マイクロホンやスピーカー、今は聞かなくなったレコードの針なんかもこの概念に基づいたものです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

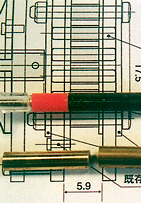

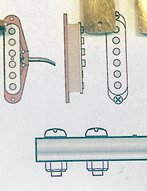

このピックアップを製作するに当たり、一番悩んだのは、まずマグネットが合うものが果たしてあるのかどうかでした。結局は東急ハンズに置いてありましたが、もしも無い場合は、着磁機までも製作しなければならないことを想定しなければなりませんでした。通常マグネットに使用する金属は、アルニコ(アルミニュウム+ニッケル+コバルト)と呼ばれる合金を使用し、組み立て後に着磁し完成させられます。この行程をそのまま1/3スケールで行うにはあまりにも高リスクを伴い、今の設備状況からでは諦めせざるを得ない状態まで持っていかれてしまいます。東急ハンズさま、ありがとうございました。 上の写真は完成したシングルコイルピックアップと実物のカバーを比較しました。このカバーをそのままスケールダウンすると、カバーの肉厚がスケールアウトしてしまい、強度が取れなくなってしまいます。現在これをどのように製作するか考察中ですが、同じプラスチック素材で作るよりもアルミか得意の真鍮などの金属で作る方法を考えています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

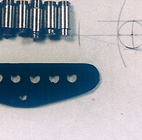

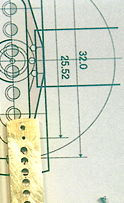

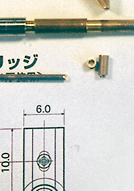

下の写真は完成したマグネット部分です。元々のマグネット自体が長さに欠け、ボビンケースに収まらないことが判明しました。そのため、ステンレスの円筒ケースに収め、同径のピアノ線で長さを補うことにしました。実物のピックアップと比べてみれば大きさが解りますが、このボビン、実物では紙製だったりします。しかしやはり強度の兼ね合いから素材はABS樹脂を使用しました。 すべての製作に当たり、それぞれ専用の治具を製作し品度を高めてます。いままで実際にピックアップなるものを作ったことが無かったため、これを組み立てて果たして実際にアンプから音が出るものなのかどうか、ものすごく不安だったことは歪めません。ですが…ま〜とにかく今の力だけでやることはやり、結果は後から付いてくるもで、その後改良や工夫を重ねていけばなんとかなる。が、いつもの持論です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

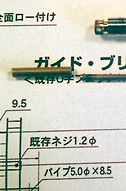

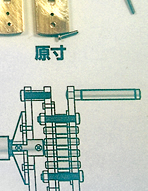

| これは、コイルを巻くための治具です。実際では一分間に4000回位のスピードで巻き上げる強力な助っ人があるらしいのですが、本番では手巻きで行くことにしました。写真はキャドを使用しながら設計したもので、なかなかの物になりました。ただ、ワイヤーのストッパーの事を忘れてしまい、巻き始めたら一気に巻き上げないとテンションにばらつきが出てしまい、色々と問題が出てしまいます。これがノイズの原因になったりするのです。昔子供の頃トランスを手作りした記憶を思い出し、一気に巻着付けます。実物では、ワイヤーの太さにもよりますが、6000〜8000程度の巻き数があると聞いています。本番で使用したゲージは0.1と実物よりも太く、(実物は0.05〜0.07程度)そのため、巻き数は120〜130程度しか稼げませんでした。後で0.08ゲージを見付け悔しい思いをしましたが、微かにもアンプを通し音は出てきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

この治具は、組み立てと巻き取りを両方兼ね備えたもので、本体の軸をバイス(万力)などで固定し、クランク部を手回しする仕組みです。本国のフェンダーなどに搭載しているピックアップなんかも、その昔はパートのおばちゃんなんかが雑談しながら巻いていたらしい、と何かの雑誌で読んだ記憶があります。実物ではコイルが巻き上がった状態で、ワックスなどで固められます。これは固形化させ、ハウリングなどを起こさないようコイルを固めてしまうためです。ハウリングもひどいものにはマイクのように叫ぶと、その声を拾ってしまうものもあると聞いています。一番テストらしい方法は、まったく弦を張らずに行うのが望ましいのかもしれません。 現物では、気泡が入らないように真空装置などを使用するのが常識だそうですが、真空ポンプなど持ち合わせていません。コンプレッサーなら商売柄エアーブラシ用に大型のものはありますが…そこで、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 二色混合のエポキシ接着剤で間に合わせることにしました。慎重につまようじなどで気泡をつぶしながら流し込んでいきます。その他にクリア・ラッカーを使う方法を学びました。これは必要時にはシンナーなどで簡単に溶かすことができ便利そうです。でも、完全に凝固するまで、時間がかかりそう ^^;; | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||