|

工房便りダヨ〜ン^^;; |

|||||||

|

|

2009.08.17 |

||||||

|

|||||||

ツアーケースに着手したのは、かれこれ一年前になるのかもしれません。ケースの箱まではこれと言った問題もなく、サクサクと製作は進み、作業も楽しかった。しかし、、、金具の設計に入ったとたん、作業は思うようには進まなくなっていました。 今回は、謎解きも含め一番の難所「埋め込み金具」を報告します。 |

|||||||

| 実物は、、、 | |||||||

|

|||||||

|

|||||||

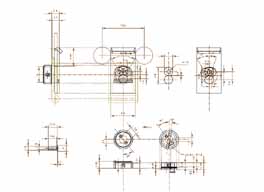

| 爪はレールを滑りながら上下運動をします。シリンダーの斜め39度に開けられた穴は、左上側がカムまで貫通し、連結します。右下は爪の手前に留まり、レールフレームと連結します。実物では全部ピンにより結合されていますが、模型ではφ1mmのビスで結合させ、最終的には嫌気性ロックタイトで固着してしまいます。39度に落ち着いた理由は、何回ものテストと、バタフライのスプリングを押さえ付けるため横にφ0.8の真鍮線を股がすつもりでした。最終的には削除しましたが・・・このピンを避けた結果です。カムはシリンダーと共に回転しながらレールを移動します。よって、シリンダーのころがり線上にいなくてはなりません。その間の中で左右に首を振る形で機能します。カムの円直径を3mmとし、そこから逆に設計を進めます。 | |||||||

| シリンダー | |||||||

|

度が要求されます。残りの部品は真鍮製で、銀色に見えるのはメッキを施したせいです。写真では分かりづらいですが、シリンダーは、このケースと爪板に挟まれた状態で取り付けられます。そのため、0.2mmの段差を付け、抜け落ちないようにしなければなりません。そこで、自作のリーマーを作り段差加工を入れます。また、レールの溝もスロット刃を自作し、加工しました。昔ならば、迷わず板を組み合わせ銀ロウ付けで仕上げていたことでしょう。 | ||||||

|

シリンダー以外は真鍮で仕上げてありますが、0.8mm厚のハンドルもこの時点では真鍮製でした。ところが、組み上げてからのこと、とても捻れの耐圧に耐えられず、いとも簡単に曲がってしまい、のちに1mmステンレスに置き換えることになります。爪の長さを決定するのには、実際に本体へ組み込んでみてからでないと分かりません。そのため、カットしない長い板状のままです。 |

||||||

|

ひょうたん型カムはφ3mmの真鍮線から作ります。あらかじめφ1.4mmの開穴加工を施したものと無垢のものを1/100精度でミリングし、抱き合わせ接合したものからカットします。爪の内側に開いている変則的な穴加工は、ロータリーテーブルにセットし、角度を正確に読み取りながら回転カットします。図面上では設計が出来上がっていても、実際に製作できるのかが勝負です。 | ||||||

| 組み上げる | |||||||

|

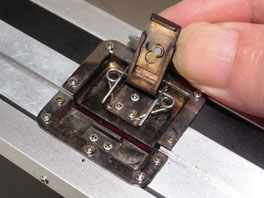

部品も揃い、組み上げてみます。とにかく小さいです。^^;;すんなり動くまで時間が掛かりました。爪を支える台座は8mmの板から削り出しです。両脇へ飛び出しているコイルバネは0.6mmのピアノ線で作ります。もちろん治具がなければ同じ形を量産できません。巻き方も左右対称でなければなりません。 | ||||||

|

普通バネを巻く場合、旋盤を利用します。そこで、チャックに銜えられやすいように取りあえずシャンクを10mmとし、作られるバネの全長から相対的に角度を持たせたカットをミリングで削り取ります。これを同じ条件で製造するため対照的に施します。バネが巻かれるセンター軸はs45cとし、快削鋼から作ったシャンクへ圧入してあります。バネ材を固定するブロックは真鍮からM2六角ボルトで固定します。 | ||||||

|

ここで今回製作したカッターを陳列。左から、レールケースへ爪板が滑る1mmの溝を掘るために作ったカッター。真ん中は、シリンダーキャップ製作時5mmのボーリングをするためのカッター。そして右側がレールケースへシリンダーを0.2mm落とし込むために作ったカッター。これはリーマーも兼ねています。いずれも、s45cから製作。焼き入れ加工をしたため、黒く酸化しています。 | ||||||

| 調整から取り付け | |||||||

|

爪の長さを決定させるのは、バタフライハンドルが所定の位置で止まったところにあります。この段階で、完全に爪は下がった状態にあり、バタフライは横位置を取っていなくてはなりません。写真は開放された状態です。爪板が移動する距離はせいぜい5mm程度ですが、この間にすべてが終了します。 | ||||||

|

閉められた状態です。ふにゃふにゃだった真鍮製バタフライは、1mm厚のステンレスに交換され、安心し力強く回すことが出来ます。コイルバネも問題なく駆動します。 | ||||||

|

爪板の裏側、ひょうたんカムが見えます。実物では、カムの下側にあたる回転軸を横梁でおさえていましたが、ミニチュアでは削除しても抜け落ちることはありませんでした。 | ||||||

| 次回は、いよいよ内装に入ります。レイアウト、更には内装の内張をどうするか、悩みました。 | |||||||

|

|||||||

|

|

|||||||

|

1/3Guitar製作への感想をお待ちしております。お問い合わせは メールかGuitar Topの投稿フォームからお願いします。 水野哲也ミニチュアギタースタジオ |

|||||||